KI-Überwachung im Einzelhandel ist längst keine futuristische Spielerei mehr, sondern Alltag in Supermärkten, Drogerien und Modeketten. Ich stehe im Kassenbereich eines Londoner Convenience Stores und merke: Hier beobachtet mich nicht nur das Personal – diskret über unseren Köpfen läuft ein zweiter Film, in dem Algorithmen jede Handbewegung, jeden Griff ins Regal registrieren. Organisierter Ladendiebstahl kostet den britischen Handel inzwischen mehr als zwei Milliarden Pfund pro Jahr, weshalb Händler in großem Stil in kamerabasierte KI-Systeme investieren. (ft.com)

Hintergrund: Warum KI-Überwachung im Einzelhandel gerade boomt

Gestiegene Lebenshaltungskosten, besser organisierte Tätergruppen und eine überlastete Polizei treiben die Diebstahlzahlen in die Höhe. Für Händler wird Sicherheit damit zur betriebswirtschaftlichen Pflichtaufgabe – allerdings ohne das Einkaufserlebnis zu ruinieren. Genau in dieser Zwickmühle versprechen KI-Plattformen Hilfe, weil sie Risiken früh erkennen, aber Kund:innen nicht ausbremsen sollen.

Wie Trigo Vision den gesamten Kaufprozess observiert

Trigo Vision, ursprünglich für kassenlose Stores bekannt, vermarktet seit Kurzem eine reine Loss-Prevention-Lösung: Bestehende CCTV-Kameras werden per Software-Update auf „Computer Vision“ getrimmt. Das System verfolgt anonymisierte Bewegungsmuster, ordnet Produkte im Warenkorb virtuellen IDs zu und schlägt Alarm, sobald ein Artikel den Laden verlässt, ohne im Kassensystem verbucht zu sein. Vorteil für Händler: keine zusätzliche Hardware, kein Umbau während des laufenden Betriebs. (retail-insight-network.com, losspreventionmedia.com)

Anonymisierte Journey oder unsichtbarer Begleiter?

Klingt smart, doch Hand aufs Herz: Wer von uns fühlt sich wohl, wenn selbst der Griff zur Packung Schokolade protokolliert wird? Trigo betont, Gesichter würden verpixelt und Daten nur wenige Sekunden gepuffert. Kritiker:innen fragen dennoch, ob sich aus Bewegungsprofilen nicht doch Rückschlüsse auf Personen ziehen lassen – etwa bei Stammkundschaft mit wiederkehrenden Abläufen.

Veesion: Körpersprache lesen statt Gesichter scannen

Das Pariser Start-up Veesion setzt auf Gestenerkennung. Die Software analysiert live, ob jemand Ware in die Tasche steckt, den Barcode verdeckt oder den Self-Checkout überspringt. Fünf Tausend Filialen nutzen das System bereits; laut Betreiber sinken Warenschwund und Sicherheitskosten um bis zu fünfzig Prozent. (businessinsider.com, veesion.io)

Mensch bleibt Entscheider

Bemerkenswert: Die KI meldet nur verdächtige Sequenzen per App an das Personal; der finale Check erfolgt durch Menschen. So bleibt ein Puffer, falls die Analyse irrt – etwa weil jemand sein Handy in die Jackentasche steckt und dabei versehentlich ein Produkt verdeckt. Trotzdem stellt sich die Frage, ob Kund:innen es akzeptieren, dass ihr Bewegungsablauf lückenlos bewertet wird, selbst wenn keine biometrischen Daten erhoben werden.

UKPAC: Wenn Handel und Polizei Daten teilen

Noch einen Schritt weiter geht die Plattform UKPAC in Hampshire. Händler übertragen Video-Clips, Zeitstempel und Tatmuster an eine polizeigetriebene Datenbank. Die KI verknüpft Vorfälle, erkennt Wiederholungstäter:innen und erstellt Beweispakete – ein digitaler Kurzschluss zwischen Kasse und Strafverfolgung. Bereits mehr als 120 Unternehmen machen mit. (uk-pac.com, sentrysis.com)

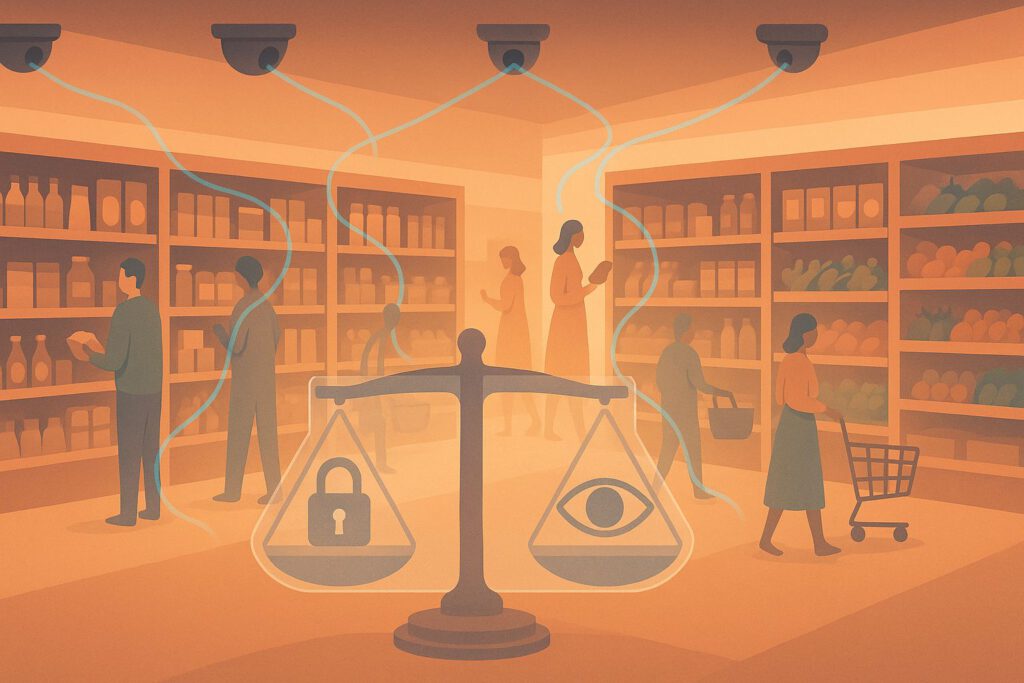

Ethik, Vertrauen und die Frage nach der Grenze

KI-Überwachung im Einzelhandel verspricht effiziente Diebstahlprävention und kann Beschäftigte vor gewalttätigen Übergriffen schützen. Andererseits verlagern wir die Entscheidung, wer potenziell kriminell ist, auf statistische Modelle. Fehlalarme stigmatisieren unschuldige Kund:innen, während Diskriminierungsrisiken – von ungleich verteilten Fehlertoleranzen bis hin zu strukturellem Bias in Trainingsdaten – real bleiben. Die britische Datenschutzbehörde und Bürgerrechtsgruppen fordern deshalb transparente Löschfristen, Audit-Protokolle und unabhängige Prüfungen der Algorithmen.

Fazit: Balance finden zwischen Sicherheit und Privatsphäre

KI-Überwachung im Einzelhandel steht exemplarisch für den Spagat zwischen ökonomischem Druck und Grundrechten. Technologie wie Trigo oder Veesion zeigt, dass diskrete Prävention funktionieren kann – solange klare Leitplanken existieren: Datensparsamkeit, menschliche Kontrolle, Offenlegung der Funktionsweise. Kund:innen wollen sich sicher fühlen, aber nicht beobachtet wissen. Die Aufgabe der nächsten Jahre wird sein, diese Balance auszutarieren. Sonst riskieren Händler zwar weniger Schwund, zahlen jedoch mit einem unbezahlbaren Gut: Vertrauen.